在东方瑰宝(深圳)艺术馆里,一位气度不凡的老者正细细看着展柜中的一件件藏品:惟妙惟肖的鎏金天女铜佛像,被誉为“移动坛城”的缂丝唐卡……目光所至,感慨万千。每件藏品不仅承载着汉藏交融的历史,更承载着他个人的收藏岁月,记录着他与这片神奇雪域的奇妙之缘。

神奇雪域 奇妙结缘

收藏家李巍与他收藏的第一尊小佛像。(资料图片)

他叫李巍,今年77岁。回首人生路,他也没想到50多年前的一次善举,让自己与佛像、与收藏结下一生的缘分。

“那是1971年冬天。我因工作到青海的藏区出差。那年的冬天特别寒冷,有零下20多度。”回忆起50多年前的事情,李巍依然历历在目。“途中,路过一个藏民家,看到一个六七岁的小男孩子穿着一件破旧的单衣,手脚冻得通红。我实在不忍心,就赶紧把自己包里的一件毛背心和一双袜子给孩子穿上。孩子的父亲刚好从外面回来,看到孩子穿了毛背心后深受感动。临别时,他塞给我一个小包,还对我说,‘好人,佛祖一定会保佑你的’”。

回程途中,李巍打开小包一看,这才发现是一尊小的铜鎏金佛像。佛像虽然不高,却非常精美,周身镶嵌着绿松石和红色珊瑚珠。这么精美的佛像着实让李巍爱不释手。“小时候外婆每日虔诚拜佛的记忆仿佛一下子在我脑海里复苏了,我从内心萌发了收藏佛像的念想。”

20世纪70年代初,李巍四处打听哪里能收到小佛像,但万万没想到第一次得到确切消息,却是在炼钢炉前。“一尊尊精美的佛像被砸得残缺不全,被当成废铜烂铁回炉燃烧,我心痛啊!”

李巍把身上所有的钱都留给了熔炉前的工人师傅,告诉他自己想要保护、收藏佛像,希望他帮忙留心散落在百姓家中的佛像。就这样,李巍愿意冒着风险收藏佛像的名声不胫而走,找他的人也越来越多。

“那时候,我手头就是夫妻俩的一些积蓄和工资。”为了收藏,李巍做通家人的思想工作,全家节衣缩食,打地铺,连准备给孩子办婚礼的钱都被用来买藏品。

李巍的儿子李舒迦谈父亲的收藏经历。

“刚开始我也不理解,但后来我渐渐明白,父亲的收藏从一开始为的就不是别的,而是一种‘保护’,一种‘责任’。他不忍心看着一尊尊佛像被毁,所以砸锅卖铁,借钱也要去收。”多年后李巍的儿子李舒迦道出了其中的苦楚。

随着改革开放的发展,不少外国商贩开始密切关注中国的文物。他们来到青海,雇人大批收购文物,李巍微薄的工资再也无法承担。“有时候眼睁睁看着一件宝贝落入外国人手中,流出到海外,真的无能为力,心痛。”

于是李巍痛下决心,砸掉自己手中的铁饭碗,下海经商。目的只有一个——不能让老祖宗珍贵的文物流失!

那些年李巍开过洮砚厂,办过酒厂。当一批批按照传统工艺复原的洮砚卖到了新加坡、日本、香港、台湾等国家和地区,李巍收获了创业的第一桶金。他立刻回到银川,创办了一家工艺美术品商店——“东方瑰宝”,并从此踏上了真正的收藏之路。

刺绣唐卡亮相日本 惊艳四方

2024年9月30日,一场名为“刺绣唐卡艺术展:中国非物质文化遗产之美”的展览在日本角川武藏野博物馆举行。这是中国的刺绣唐卡首次来到日本。86件刺绣唐卡和10件金铜佛像珍品一经亮相,立刻赢得中外媒体一致盛赞,新华社、法新社、日本《读卖新闻》等国际一流媒体纷纷进行了报道。

2024年10月,日本角川博物馆刺绣唐卡展览会场。(新华社记者 郭丹摄)

唐卡,是藏传佛教文化的重要载体,是游牧信众随身携带的“移动坛城”。它多以纸张、画布为载体,以卷轴的形式出现,内容涵盖宗教、历史、政治、经济、文化、建筑、医学、天文、历算、民间传说、世俗生活等多方面,被誉为“藏文化的百科全书”,也是中国弥足珍贵的非物质文化遗产。

与普通的纸质唐卡不同,这次展出的唐卡作品中运用了包括被誉为“一寸缂丝一寸金”的缂丝、精细无比的苏绣、满绣、牛毛绣、打籽绣等十多种工艺,展品之中不乏绣着明清皇帝“御赐”款识的宫廷宝物,是当之无愧的“国宝”。

展览让观众大开眼界,作品中无论是人物的毛发、开脸、服饰、装饰物,甚至连皇帝御赐批文中的一笔一捺、抑扬顿挫,都栩栩如生地再现,工艺之精美令人咋舌。

近日,原国家文化部副部长、故宫博物院原院长郑欣淼在北京谈李巍收藏的金铜佛像。

“一针一线一菩提”。原国家文化部副部长、故宫博物院原院长郑欣淼对李巍收藏的唐卡评价称:“织绣唐卡是各类唐卡中最为贵重的品种,存世甚少。唐卡织绣技术复杂,通常需要耗费几年,甚至一生才能完成。”郑欣淼告诉记者,织绣唐卡通常以宫廷提供的纸质唐卡为样本,在精通佛教教义的高僧及精通绘制佛像的大师的指导下,由宫中最好的绣娘对唐卡内容进行二次创作,通常用料会极其讲究,造价不菲,因而极为珍贵。

“没想到中国还保存着这么完整的中华瑰宝!”不少观众在观看后久久不肯离去,一遍一遍观看,有的甚至热泪盈眶。正所谓“好物自己会说话”。这一刻,国宝跨越时空与日本观众相遇,并引发了他们强烈的心灵共鸣。

“今天看到这么精美的唐卡非常震撼,这些刺绣唐卡当中有很多织法值得学习”日本最著名的百年刺绣品牌——西阵织经济研究所的代表理事尾田美和子观展后赞不绝口。

日本前首相鸠山由纪夫为展览发来贺词称赞,“刺绣唐卡中所凝聚的世界观、宇宙观让人看了之后就会在心中泛起涟漪。这种触动就是文化本身所具有的魅力。这样的文化交流是中日和平的基石。”

“李巍先生举办的刺绣唐卡展,填补了中日文化交流史上中国刺绣唐卡未曾到过日本的历史空白”。日本前文化厅长官青柳正规也给予了史无前例的高度评价。

李巍在东方瑰宝(深圳)艺术馆里观看自己收藏的织绣唐卡。

“那一刻我深刻感受到,无需翻译,藏品跨越国界、跨越历史与日本民众进行了心灵的交流,它们就是促进中外文明交流互鉴的使者。也让我更坚定了要让世界感受东方瑰宝魅力的信念。”李巍表示。

弱水三千 独取青海

“一个好的收藏家,要有自己细分的领域。要有所收,有所不收。”谈起自己为何只关注青海的藏品,而且是持续数十年的深度关注,李巍告诉记者,在他的眼里,青海本身就是一片充满灵性的高原。李巍说,青海不仅是他与收藏结缘之处,更因为几十年的收藏,让他对这里的文化、历史、风土人情最了解,最熟悉。每一件藏品的出处、来源都非常清晰。“我只从源头收藏,只收藏从未进入过流通市场的藏品。”李巍说。

青海,不仅有着圣洁的雪山,也有着世世代代的宗教信仰。它地处高原,不仅与西藏毗邻,与新疆相望,还是连接河西走廊与内地的桥梁。自明代起,西藏与中原地区文化交融就在青海展开,青海也无疑是汉藏文化交融之所,是中国与中亚各国文化交流的走廊。

国家文物局法规司原司长彭常新谈李巍的收藏。

国家文物局法规司原司长彭常新也参加了刺绣唐卡展在日本的展出,他对李巍的收藏事业持续多年关注。彭常新表示:“李巍先生收藏的金铜佛像、刺绣唐卡都具有显著的汉藏交融特色。它们既按照藏传佛教严格的量度和仪轨精心制作,又融入内地传统的审美情趣。这种亦藏亦汉的特殊造型,留下了历史鲜明的印记。李巍先生收藏的藏品不仅是汉藏交融历史的艺术表现,也是藏传佛教和汉传佛教血脉相通的文化认同与国家认同,为研究明代的治藏史提供了弥足珍贵的历史见证与确切的人文标识。”

“我们在日本展出的刺绣唐卡,就是皇帝赐予‘国师’章嘉活佛,并由其分发给青海寺院的珍品。”李巍自豪地讲到。

历经磨难 厚德载物

回首50余年的收藏生涯,李巍常常用“西天取经”来形容。把一件件精美的藏品收藏到个人手中并非易事,李巍感慨道:“一是我们确实是来祖国的西部寻真品,求‘真经’;二是这50余年的收藏经历,可谓历经千难万险,九死一生。”

李巍向记者讲述了难忘的生死经历:“有一次为了去一个藏民家,开了10多个小时的汽车抛锚在零下30多度的大雪夜里。当时海拔3000多米,车点不着火,人又缺氧,那一刻我都恍惚觉得自己不行了。幸好几个小时之后有一辆车经过,救了我们。还有一次深入藏区遇到了野生藏獒,那藏獒估计多日未食,一下把我扑倒,让我命悬一线。还有一次我正在海外,听闻有宝物要被海外文物贩子买走,我连续30多个小时转机、转火车、转汽车,终于赶在文物贩子之前留下了宝物……”说起自己的收藏经历,李巍滔滔不绝。

李巍谈自己的收藏经历。

李巍告诉记者,为了收藏,他甘愿历经千辛万苦。如果对藏品不是真爱,或者没有想要保护文物不让文物流失到海外的决心和毅力,就不可能长期留住藏品,“那只能是进货、卖货的商人,谈不上收藏家。”李巍说。

“收藏往往代表的就是你的人品。正所谓‘厚德载物’。德好,才能心态平衡、才能不贪小利,着眼长远。而且没有高尚的品德,你不可能收到好东西。即使偶然得到,也很可能为了利益很快出手。”短短几句,李巍道出了多年来的收藏真谛。

李巍向记者讲述了一个青海老妇人卖银制佛像的小故事。当时老人因为家人生病着急用钱想卖传家宝。她鼓起勇气说“想换1万块”。李巍看了一下佛像的年代和材质后,毫不犹豫地给了高出一倍的价格。“不能让对方吃亏。因为只有让大家知道你是真爱护佛像,价格公道,做人厚道,才会有越来越多的人愿意把更好的东西拿给你。”

“眼学+科学” 独创方法

面对一件藏品,如何辨别真伪是关键。李巍告诉记者,他总结了一套行之有效的方法:“眼学+科学”。

所谓“眼学”,其实就是判断藏品的眼力。李巍表示,由于长期关注青海地区的各类藏品,因此当他看到一件藏品时,会立刻根据来源、形态特色,判断出藏品背后的时代背景、文化特征等关键信息。

李巍端详自己的藏品。

但练就这样一双鉴别真伪的“火眼金睛”并非一日之功,相关学习不可或缺。李巍不仅注意研读相关历史时期的史料,还从国内外大型书店购买各类相关藏品图鉴,并对图鉴中的藏品逐一认真学习。“后来我干脆把收来的不同时期的佛像放在床头,与图鉴对比观摩。每天我一睁眼、一闭眼都在观察这些佛像,总结它们的特征与规律。后来任意一尊佛像拿到我面前,都可以根据他它们的面相、衣着、工艺等特征,立即判断出其所属的年代、产地。”李巍还悄悄告诉记者,其实每个时期佛像面相的变化可能与当时皇帝的面相有相似之处,这是他看了数百尊佛像之后的独到感悟。

而“科学”,指的就是科学检测。比如通过精密仪器对藏品进行断代。“如果说‘眼学’是整体判断,那么科学检测就是精准判断”李巍说。

中国古代冶金史专家、中国钱币博物馆原馆长周卫荣谈对李巍藏品的鉴定。

中国古代冶金史专家、中国钱币博物馆原馆长周卫荣曾对李巍收藏的明永宣金铜佛像进行过细致的鉴定。他们从这批藏品身上提取少量物质,从化学、物理学、冶炼学、考古学等多个角度进行分析并撰写了《东方瑰宝永宣佛像的合金成分及其解读》一文。

周卫荣表示:“我们在2011年11月至2012年2月期间对李巍先生收藏的29件明代永宣时期的金铜佛像进行了鉴定。这批佛像可以说尊尊造型经典、姿态优美,通体鎏金,规格甚高。这批佛像的合金成分为低锌黄铜,当属典型的鍮石造像。从铸造工艺上来说,这批佛像皆系失蜡工艺铸造,且无论是造型设计、分模连结还是铸后加工都极其规范、精到。”

“藏品”变“展品”——为中华文化增光辉

初夏的舟山群岛,碧海晴空。在这个依山傍海的“海天佛国”,一座集合朝圣、观光、体验、生态于一体的文化博览园——普陀山观音法界坐落于此。

李巍在普陀山观音法界。

走进法界内的观音圣坛,一座恢弘的千手千眼观音穹顶展现在眼前。金光闪闪的佛像层层叠叠向天穹聚拢,最终搭建成一个光明穹顶,震撼无比。在圣坛的二层和三层,展示着李巍捐赠的700余件金铜佛像和法器。

“那是2015年11月,当得知普陀山观音法界即将落成开业,我毫不犹豫地予以大力支持。不仅把多年珍藏的500件元明清时期金铜佛像捐赠给了普陀山佛教协会,还决定在此建立中国首个佛造像研究院,推动对佛造像艺术的研究,对汉藏文化、历史的研究。”李巍说。

舟山市委宣传部、统战部原部长忻海平谈李巍的捐赠。(新华社记者郭丹 摄)

“观音法界是浙江省委、舟山市委一起打造一个将佛教与文化相融合的一个世纪文化工程,也是一个艺术工程。李巍先生捐赠的金铜佛像和法器,丰富了观音圣坛的展陈,也让更多人了解了汉藏交融的历史。同时目前正在建设的佛造像研究院也为更好地保护和传承中华优秀传统文化搭建了平台。”时任舟山市委宣传部部长、市委统战部部长的忻海平语重心长地向记者讲述了捐赠始末。

从一门心思认为收藏家只可以“收”与“藏”,到捐献700余件藏品供世人欣赏,李巍的收藏生涯已经发生了重大转变。

李巍收藏的金铜佛像。

“其实这已经不是我的第一次捐赠。从2007年起,我就启动了对个人收藏的金铜佛像进行鉴定的系统工程。并在2009年4月,将自己收藏的包括“大明永乐年施”铜鎏金吉祥天母像在内的22尊古代金铜造像捐赠给了中国国家博物馆。”李巍自豪地说。

谈起这个转变,李巍表示:“我珍爱我的藏品,因为在我心中,它们都是老祖宗留下的瑰宝。但当我看到一二十年前,一些并没有很高价值的物品流失到海外后被一些拍卖公司大肆炒作,真的异常气愤。于是,我就渐渐意识到,自己这么多的优秀藏品,不应该只躺在我的库房‘孤芳自赏’,而应该让更多的人看到他它们,了解他它们、研究他它们,要向世界展示中华优秀传统瑰宝之美。”

李巍收藏的金铜佛像。

当李巍收藏的精美金铜佛像一面世,就让学界业界专家为之一惊。大家纷至沓来,进行鉴赏和研究。

国学大师季羡林、学界泰斗饶宗颐、文史专家冯其庸、藏学大家王尧、汉藏佛学专家谈锡永、造像专家步连生、孙国璋等多位国学界、藏学界和佛教造像界的宿儒,都曾对李巍的藏品给予了关注和指导。人民大学沈卫荣教授,著名佛教造像鉴定专家、故宫博物院王家鹏研究馆员,更是耗费大量时间和精力,联手国内外资深学者,分别对这批藏品进行了文献考证和实物鉴定。

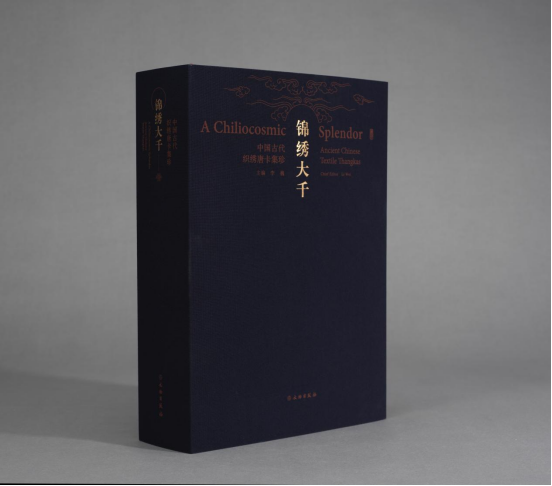

2023年9月,大型图册《锦绣大千——中国古代织绣唐卡集珍》由文物出版社出版。

在国家新闻出版署、故宫博物院、国家博物馆、中国藏学研究中心、文物出版社等单位的关心支持下,依据李巍的藏品编撰的《汉藏交融——金铜佛像集萃》《汉风藏韵——明清宫廷金铜佛像论集》《锦绣大千——中国古代织绣唐卡集珍》等大型图册先后出版。

季羡林先生看到《汉藏交融——金铜佛像集萃》初稿后,在病榻上为李巍题字“为中华文化增光辉”。冯其庸先生题字“雪域瑰宝 史苑金证”……

“我不仅仅是希望这些精美的藏品有个好的归宿,更希望通过这些中外双语书籍搭建起一座文明对话的驿站。”李巍说。

我将无我 千年续缘

长河万里裹星辰。人,生而有涯,而瑰宝,却可跨越千年,永恒闪耀。

在东方瑰宝(深圳)艺术馆的门前,李巍凝视着自己的书法作品——“无”。

“数十年的收藏生涯,我其实只是有幸成为这些瑰宝的保管者。它们是中华灿烂文明的象征,更是人类文明的结晶。我希望能通过‘把藏品变展品’的行动,让中华优秀传统文化向世界传播,流传千年。”李巍说。

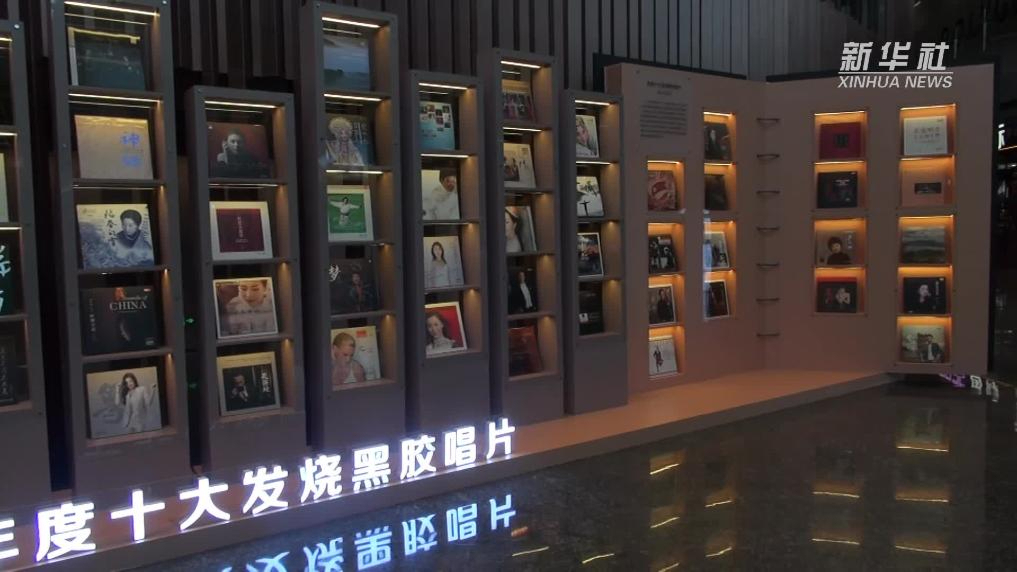

东方瑰宝(深圳)艺术馆藏品。

“生命不息,收藏不止!”李巍感慨:“希望我回顾此生,我无愧于与佛像结缘,与收藏结缘,更希望通过个人的努力,不断传播中华优秀传统文化,能跨越生命与中华瑰宝无限续缘。”(作者:郭丹)