2023年以来,北京中心城区、重点区域44条道路的6508根杆体减为4019根,共拆除护栏1177公里、阻车桩1.8万余根、弹性柱2万余根、杆体1.6万余根、箱亭柜等5800余处,公共空间更加清朗、开阔

北京通过探索“立规矩”“定标准”“畅渠道”等方式,逐步破解“城市家具”治理中多头管理、权属复杂等课题

好的城市家具应考虑各类人群需求的“最大公约数”,特别是残疾人、老年人等特殊人群的需求

文 |《瞭望》新闻周刊记者 鲁畅 田晨旭

如果把城市看作“家”,街角路边的路灯、公共座椅、电箱、标识牌等公共设施就是“城市家具”。

《瞭望》新闻周刊记者近期调研发现,北京市持续推进城市家具治理,通过制定地方标准为城市家具定标准,将500余万件城市家具纳入网格化管理,建立多部门联控机制确保城市家具设好管好,从细微处优化改善城市家具的舒适度,把人民群众的幸福感延伸到路边、街角。

做好“城市家具”加减法

北京这座超大城市有多少“家具”?

据相关普查统计,目前北京各类城市家具上账量达520余万件,按类别分为护栏类、箱柜类、杆体类、标牌类等,行业管理部门涉及公安、交通、城管、园林等十多家部门,权属单位涉及数百家。

“城市家具需做好加减法。”北京市城市管理委员会景观处处长瞿利建说,随着北京进入减量发展背景下的高质量发展新阶段,公共空间布局、城市景观与人民群众需求等,都对城市家具治理提出更高要求。

精细化规范治理城市家具,减量是首要任务。拔除一些废弃、闲置、丧失功能、存在安全隐患、阻碍行人通行的杆体;通过小型化、隐形化、景观化处理,缩小、整合、隐藏占道电箱;调整妨碍安全通行、到期更换陈旧破损的护栏……通过一系列“减法”,北京城市家具逐步告别无序设置,为公共空间腾地儿。

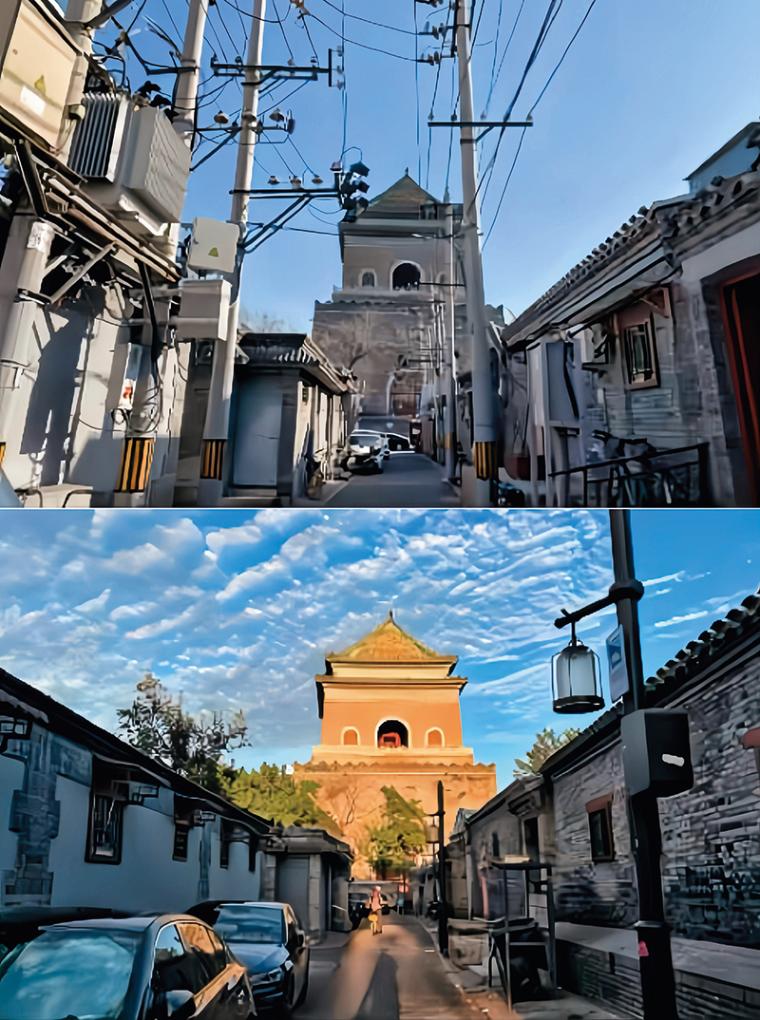

北京市东城区朝阳门南、北小街附近,曾经交通信号灯、标识牌等杆体林立,步道被绿地、箱体和其他设施阻隔,商户门前空间等被挤占。

2023年底,东城区启动朝阳门南、北小街区域环境整治提升工程。东城区城市管理委员会相关负责人说,通过实施“多杆合一”,当地将路灯杆、监控设施杆等各类杆体从241根合并至164根;沿线各类墙箱、地箱进行小型化、隐形化、景观化改造,由130台缩减至13台,全部移出人行道。

2023年以来,北京中心城区、重点区域44条道路的6508根杆体减为4019根,共拆除护栏1177公里、阻车桩1.8万余根、弹性柱2万余根、杆体1.6万余根、箱亭柜等5800余处,公共空间更加清朗、开阔。

与此同时,北京聚焦群众诉求,通过查漏补缺,适时为城市家具“做加法”:为无灯道路补建路灯,替无亭公交站补设候车亭,在果皮箱外壳上加印中国传统纹饰……一系列“加法”后,北京城市家具更加便民、优质、美观。

东城区相关部门对步行带、绿化带、停车带、自行车道等空间重新布局,让朝阳门南、北小街的沿街商户拥有更多迎客空间;将腾挪出的空间和住宅底商前的空间,新设一座名为“仓礼园”的口袋公园。

“原本以车为主的街道体现了人居尺度,更好照顾到居民、商户与社区的各类需求。”东城区城市管理委员会相关负责人说。

瞿利建介绍,结合不同街道的发展需要、当地特色、居民需求等因素,北京有序开展既有城市家具优化提升、小微绿地打造、沿街立面修缮、当地历史文化底蕴点亮与提升等工程,建成一批城市家具样板街区。

仅2023年,北京市就有800处路口老旧信号灯被更新更换,100条无灯道路进行路灯补建,800处“有站无亭”的公交候车站补建了候车亭,方便群众出行。

“立规矩”“定标准”“畅渠道”

伴随城市建设理念转变,北京的城市家具建设与管理经历了从“有没有”到“好不好”,从“想设就设”到“设好管好”,从功能单一到集约赋能的发展过程。其间,北京通过探索“立规矩”“定标准”“畅渠道”等方式,逐步破解“城市家具”治理中多头管理、权属复杂等课题。

城市家具“想设就设”,容易产生无序感,北京为新设城市家具立规矩。

为进一步加强监管,2024年,北京建立由城市管理、规划、交通、园林、公安交管等成员单位组成的市区两级城市家具设置联席会议制度,采用现场踏勘、会议联审等方式,严格管理新增城市家具设置。

2024年,总计召开10次市级城市家具联席会议,审议通过了德胜门内大街环境整治提升等9项涉及城市家具的方案;总计召开15次区级城市家具联席会议,审议通过高级别自动驾驶示范区“多杆合一”建设等7项涉及城市家具的方案。

“通过城市家具联审制度,以往一些单位无序设置城市家具的行为,得到有效约束。”瞿利建说。

焕新城市家具,需明确标准,北京为管理城市家具定标准。

高度宜为0.6~0.9米,间距宜为1.3~1.7米;距离人行道路缘石以及盲道边缘不应小于0.25米;不应设置在人行道宽度小于或等于1.5米的交叉口……2024年,北京出台的城市家具地方标准《城市道路城市家具设置与管理规范》,为管理阻车桩这一城市家具定标准。

这一规范还明确对6大类、27小类城市家具的管理要求,以指导和推进城市家具的新增和改造提升工作。例如,对强弱电箱设置提出小型化、隐形化、景观化等要求;快递柜设置应按照优先在居住小区、建筑前区内,其次在绿化设施带凹进处,再次在人行道外侧靠建筑一侧的顺序。

北京市城市规划设计研究院交通规划所副所长盖春英说,通过制定地方标准,各类城市家具的新增和改造提升工作更加规范化、科学化、人性化、精细化。

城市家具种类多、数量多、分布广,难免出现脏污、被挪移等情况,北京为城市家具报修畅渠道。

西城区城市管理委员会市政科工作人员赵艺说,为及时发现城市家具异常情况,快速维修更新,西城区整合区、街两级巡查力量开展日常巡查,并与相关产权单位建立联动机制,发现问题及时沟通处置。“今年3月,我们在巡查中发现西四北三条这条胡同有杆体倒落,立即通知产权单位处置,当天就恢复了杆体功能。”赵艺说。

瞿利建介绍,北京市城市管理委员会依据“谁设置谁负责”的原则,依托网格化管理平台,督促行业部门强化行业管理,指导产权单位、养护单位强化日常巡查维护管养。

针对易发频发的杆箱脏污、锈蚀、破损问题,国网北京市电力公司、北京联通、北京移动等单位强化专门巡查队伍建设,加密日常巡检频次,创新运用科技手段,监督巡查路径频次和问题整改情况。2024年主动治理问题5.6万余处,市、区两级治理8922处破损坑洼人行步道,修复面积近6万平方米,完善道路“巡养一体化”机制,长效提升出行环境安全性、舒适性。

北京钟楼周边架空线入地和“多杆合一”的前后对比(北京市东城区城市管理委员会供图)

合力提升城市治理水平

受访人士认为,面向未来,持续做好城市家具精细化规范治理,提升城市治理现代化水平,需各方携手同行、精准发力。

——完善管理体系。盖春英介绍,城市家具涉及的部门多、专业多、目标多,应建立“一盘棋”工作机制。在城市整体发展建设目标的大局和框架下,开展城市家具设置和改造提升治理工作。

“可建立多部门沟通协作和联席会议制度,由牵头部门负责统筹、协调和衔接各部门、各专业的需求和目标,实现城市家具治理与城市规划建设管理更好衔接。”盖春英说。

瞿利建说,上级主管部门可采取会议调度、书面调度等形式,监督行业主管部门抓实监督检查工作,督促权属单位抓细日常巡查维护管养工作,形成“统分结合、横向协同、纵向贯通”的管理体系。

——实现源头规范。受访人士建议,可进一步明确区域规划中城市家具的规划与设计要求,从源头上防范问题发生。中央美术学院建筑学院教授、城市艺术创新中心主任李琳说,城市家具在设计规划之初,应结合历史文献、现场踏勘、部门访谈与居民问需,充分考虑其位置选择、呈现方式、美学设计、功能实现。

“可通过电箱入地、杆件整合、设施小型化等方式,推动体积大、占据空间的城市家具消除隐患;通过对路名牌、灯杆、沿街立面等设施的精心设计,提升城市家具的美学价值;通过无障碍坡道与艺术结合等思路,实现城市家具多重功能复合。”李琳说。

——强化精准服务。去年北京市城市管理委员会组织制定出台的《城市道路城市家具设置与管理规范》和今年北京城市副中心管理委员会等单位编制的《北京城市副中心城市家具设置导则》均充分考虑残疾人、老年人、儿童等特殊人群的使用需求,开展无障碍设计。

李琳认为,好的城市家具应考虑各类人群需求的“最大公约数”,特别是残疾人、老年人等特殊人群的需求,“比如口袋公园等休闲空间,一定要有无障碍设施,盲道上不能设置阻碍行走的城市家具等”。

盖春英说,城市家具设置需更多在细节处着眼。比如,人行道上的阻车桩间距,应考虑视觉障碍者和轮椅使用者的特殊要求和安全,且与盲道之间保持一定距离。再如,公共座椅旁边可设置婴儿车或轮椅停放空间,方便婴儿照护者和轮椅使用者就近取用。此外,在视觉障碍者集中就业的单位以及集中就读的学校、图书馆等周边城市道路上的公交车站,公交站牌可增设盲文站牌和语音播报功能。