胡同是北京最具特色的城市肌理。恭亲王的府邸、梅兰芳的宅子、李大钊的小院……数百年来,北京的胡同里沉淀着经世济民之志、博古通今之学,也藏着千秋百代、千家万户和千姿百态。

近年来,北京市按照习近平总书记指示精神,下大力气留住城市记忆、守护胡同乡愁。2025年全国两会前,记者走访多条胡同,选取六个独特细节,品味北京胡同里的乡愁。《杨梅竹斜街的“神奇”邮筒》是其中一个故事。

作者:新华每日电讯记者董素玉 丁静 郭宇靖

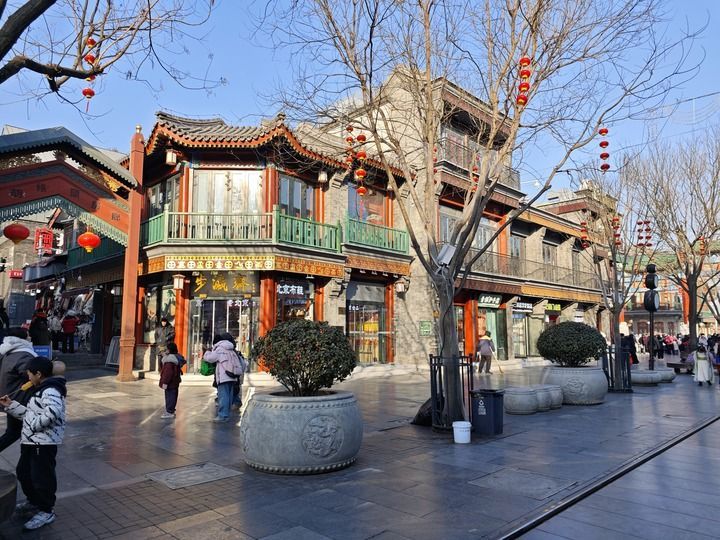

位于北京中轴线南端西侧的大栅栏商业街,随处可见享誉百年的名店老号。大栅栏街道的杨梅竹斜街,原是百姓从金中都迁至元大都时用脚踩出来的路之一。

700多年后,世界各地的来访者增加了胡同的人气,却没有把这里变成灯红酒绿的闹市,这是为什么?

大栅栏步行街。(新华每日电讯记者丁静摄)

一部分答案藏在斜街中部的一个红色邮筒里。这是大栅栏街区责任规划师、北京工业大学教授熊文的“秘密武器”。

通过邮筒内置探头和胡同中埋设的感应线圈,熊文团队掌握了近十年来这一地区的人流和交通数据,为大栅栏街区设计、交通组织、活动策划提供了依据。

跟着熊文逛杨梅竹斜街,每隔几步他就能讲出一个有趣的细节——路灯藏在房檐下,通过地井和软管连接电源;地砖下方铺设一层细沙,降低夏天的路面温度;井盖铺装等图案,和当地人文特色紧密结合。

虽然有科技与专业加持,但熊文认为,这条斜街能留住胡同味道,最重要的还是留下了大量居民,避免了街区过度商业化。

近年来,北京市创新性推出“申请式退租”等政策。选择走的人搬进了新房,留下的人也能改善居住环境。2019年以来,大栅栏等27个地区以“一院一策”和“一户一设计”原则开展“申请式退租”,“十四五”期间已累计完成8000余户。

留住居民,首先要解决胡同内拥挤、杂乱、设施落后等问题。让居民住得舒服、活得幸福,才能留住新北京中的老北京味。

杨梅竹斜街附近的厂甸小区给熊文留下了深刻印象。这个40多岁的老旧小区以前杂物乱堆、线缆横飞、绿地失管,老人孩子无处休闲。

熊文与杨梅竹斜街的红色邮筒。(新华每日电讯记者丁静摄)

2019年,小区入选北京市“小空间 大生活——百姓身边微空间改造行动计划”,熊文等团队在小区进行了为期两年的调研,通过“圆桌议事会”,对206户居民做了7轮调查,将收集到的1200多条意见变成了100多条设计,优化了小区环境,改造了公共空间,将厂甸小区变成了“网红社区”。

违建拆除了,架空线入地了,下水道疏通了,公共空间增加了,胡同面貌为之一新。

“很多居民家里装上了电暖气,部分宽阔胡同也在论证厨卫入院,老胡同正在迎来新生活。”熊文说。

政府还聘请交通、规划、建筑、景观等领域专家、设计师等担任街区责任规划师,让老建筑有新用途,新建筑有老味道。

大栅栏商业街区,百年前的名店老号一一“复活”。卖鞋的内联升,卖帽的马聚源,卖布的瑞蚨祥,卖茶的张一元,卖药的同仁堂……人们漫步其中,感受到新老北京有机融合、交相呼应。

杨梅竹斜街有一家丹麦人开的小店“北京卡片”。十余年来,这家店用英语接待了数万名对北京历史感兴趣的人,带他们看故宫、逛胡同、赏京剧。店主拉尔斯用“平衡”来形容今天的大栅栏——让人舒服的商铺与民居比例,令人敬佩的新老北京融合。